|

11月のある日、しばらく使ってなかった鞄の中から黄色い物体を発見した。BOSSのOD-1である。なぜ??って感じであったが、すぐにある記憶がよみがえった。 OziFest∞でのことである。KIZZのAce”O”氏より、”これ壊れちゃって音が出なくなったんだけど、どうせ壊れてるんでどうなってもいいから修理してみてくれない?“とOD-1を渡された。KizzのPaul”Y”氏の機材らしい。今年のOziFestは翌日が仕事なので極力お酒は控えようと思っていたのだけれど、なんだか楽しくて例年以上に飲んでしまった。どうも、これを預かって帰った記憶を失わせるのに十分な量を飲んだらしい。鞄の中からこれを発見するのに二ヶ月ほどかかってしまった。

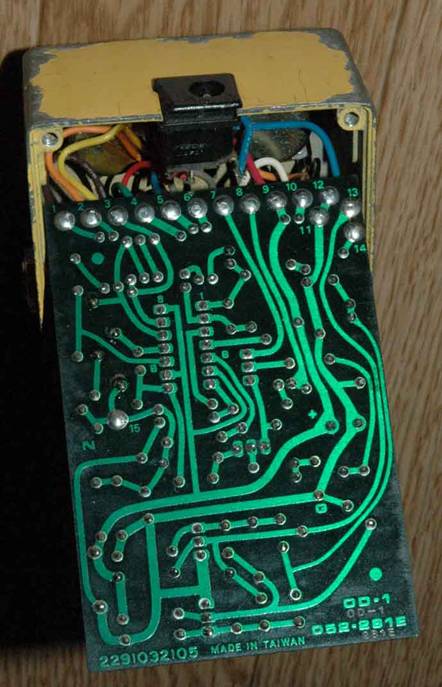

なにはともあれ、OD-1の実機を扱うのは初めてのことである。ましてや中身をいじる事など滅多にない機会なので、可能な限りの検証も行ってみたい。 OD-1の資料は制作記事や、諸氏の努力で起こされた回路図など結構たくさんネット上で手に入る。それらの中におそらくBOSSが修理用の資料として配ったものと思われるSERVICE NOTESと書かれたシートのスキャナ画像があった。英文なので輸出仕様かもしれないが、信頼性としてはこれ以上のものはないだろう。(Roland提供としてある本に載った回路図にはいくつか間違いがあったけどね…フランジャーの項参照) それには、基板のパターンはないが基板上のパーツの配置が記されている。もちろん回路図もある。修理に入る前にそれを元にこのOD-1を見てみよう。

SERVICE NOTESはSecond Edittionとなっている。First EdittionはQuad OP Amp仕様のことだろうか? また、ET5201-510A(ET-23D)という記述がある。たぶん基板の隅に書かれているこれ(写真)のことだろう。Paul機のはET5201-510B(ET-23E)でたぶんSERVICE NOTESのものより一世代若いものなのだろう。 基板上のパーツの配置を見てみるとSERVICE NOTESのものとほぼ一致している。よく見るとD10,R28,Q5,D3がPaul機にはない。どうも、LEDの点灯に関する部分のパーツのようだ(僕が入手したSERVICE NOTESをここに転載するのはたぶん問題があると思うので興味のある方はネット上で探してみてほしい)。初期のOD-1はLEDがペダルを踏んだ時だけ点灯してエフェクトONの時に常時光ってるわけではないというのをどこかで読んだ気がする。SERVICE NOTESにもそれらし いずれにしてもこの辺りの世代差は音とは無関係の部分のようだ。

がんばって抵抗とコンデンサの定数を照合してみたところすべて一致するようだ。カラーコードの読みに間違いがなければ….。 記載ではOP Ampはμpc4558cとなっている。NEC製の4558のことだと思う。Paul機のはNEC c4558cと印字されている。たぶん同一のものだろう。

入力段と出力段のエミッタフォロワは2SC732、これもその通り。電子スイッチのフリップフロップのトランジスタは2SC945か2SC1815となっている。Paul機のは2SC945だ。 電子スイッチのFETは2SK30だが、エフェクト側がYランクでバイパス側はGRランクが指定されている。わざわざランクを分けるのはどういう意味があるのだろうか?Paul機のFETも指定どおりのランクが使用されている。エフェクト側は歪み回路でリミッターがかかってるようなものだが、バイパス側の方はダイナミクスレンジを重視してIDSSに余裕が必要だということか??どっちもGRランクじゃだめなのか??? ここはorじゃなくてわざわざ単一指定になってる。ひょっとしてFETでも歪んでるのか????自作ものはトゥルーバイパスにするのでこの辺りはざっくり取り去る部分だがエフェクト側のFETは残すべきだろうか????? まさかね。 見たところ抵抗はみんなカーボンのようだ。フィルムコンデンサは緑色でXiconに似てるけど印字は違うな。電解コンデンサはteleconと印字されてる。メーカー名なのだろうが知らない。電解コンデンサに音を通すのってなんだか好きじゃなくて自作ものにはカップリングコンデンサは1μFくらいまではフィルムコンデンサを使ってる。これも実聴検証した訳ではない、”しーなな工房”特有の根拠のないこだわりだ。実機では当然のようにパスコンと同じ電解コンデンサでカップリングされてる。 また、回路図に記されている基板外に出る部分に打たれた数字と実際の基板の端子に打たれた番号も一致することがわかった。当然か。 その昔、ギターを始めた頃OD-1をまだ楽器屋の棚で見かけた気がする。”新しいのはトーンが付いてるからそっちにした方がいいよ” 的なことを店員に言われたような気もする。しかし、結局SD-1も買わなかった。アンプで歪ませるなんて贅沢はプロの領域の話だと思っていた頃だ。音作りの解説にオーバードライブとディストーションを直列にして使うのをよく見かけたが二つ買うのがもったいなくて、一つでよく歪んでくれるBOSSのヘヴィーメタルってヤツを使っていた。最近は自分のアンプを持ち込まずに現場にあるMarshallを使う時には回路図を見て作ったOD-1もどきを使っている。もっと歪んでないと下手なのがバレるからだ。アンプの歪みを足すブースターとして使う場合、トーンコントロールはアンプ側ですればいいわけでオーバードライブにトーンが付いているのは変なクセをつけるだけのような気がして好きでない。OD-1の根強い人気はそう思う人が結構いるってことなのか?IbanezのTube

Screamerはあんなに復刻されてHand

wiredなんてのまで出てるのにOD-1は復刻されないね。山口百恵のような潔さもOD-1人気を後押ししているのだろうか?何にせよ、今OD-1の実機をいじるのは感慨深いものがある。こんな機会をくれたAce氏とPaul氏に感謝である。なんか長くなったので一旦項を閉じよう。修理に関する思い出は次の項で。 |

い記述がある。

い記述がある。